|

Projektbeschreibung:

Innerhalb des Leitprojekts Zöliakie sollte zunächst nachgewiesen werden, welche Bestandteile des Klebers toxisch sind. Die Ausgangshypothese war, nur

Gliadin ist toxisch (so auch in der Literatur beschrieben)

Sollten auch Glutenine toxisch sein, wollten die Gruppen diese entsprechend modifizieren, damit sie keine Toxizität* mehr für die Zöliakiebetroffenen aufweisen.

Einzelne Speicherproteingene wurden hierfür in die Labor-Hefe „Saccharomyces cerevisiae“ und in Mais (Zea mays) transformiert und in großen Mengen gebildet.

Die so gebildeten Proteine wurden danach isoliert,

aufgereinigt, charakterisiert und auf ihre Toxizität hin geprüft.

Definition Toxizität:

...(engl.) toxicity, giftige, u.U. gesundheitsschädigende, grundsätzlich

von der Dosis abhängige Eigenschaft und Wirkung von chemischen

Substanzen und physikalischen Faktoren, [...] Vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 1673

Seitenanfang

Seitenanfang

Projektdauer:

Die Laufzeit des Leitprojekts betrug insgesamt 5

Jahre. - (01. 02. 2000 bis 31. 01. 2005) -

Projektförderung/Finanzierungsträger:

Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung (=BMBF) gefördert und von verschiedenen Unternehmen

und Verbänden, die sich im „Verein* zur gentechnischen

Verbesserung von Getreideprodukten e.V.“ zusammengeschlossen haben,

unterstützt.

*U.a. ist die auch die DZG e.V. Mitglied dieses

Vereins.

Seitenanfang

Seitenanfang

Kooperationspartner

des Projekts:

In dem vom Bundesforschungsministerium (BMBF) unterstützten

Projekt beteiligten sich u.a. universitäre Arbeitsgruppen aus München, Hamburg, Berlin und London.

Prof. Dr. Knie,

Ulmer Spatz Diamalt, Ulm, Deutschland

Dr. Wieser,

Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) Garching, München,

Deutschland

Frau Dr. Gunvor

Pohl-Apel, Fa. Biolinx GmbH, Deutschland (Projektkoordination)

Prof. Lörz,

Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland

Prof. Zunft, DIFE

Potsdam Rehbrücke, Potsdam, Deutschland

Dr. Chris Tapsell,

Monsanto Deutschland GmbH, Silstedt, Deutschland

Prof. Dr. Ciclitira,

The Rain Institute London, London, Großbritannien

Seitenanfang

Seitenanfang

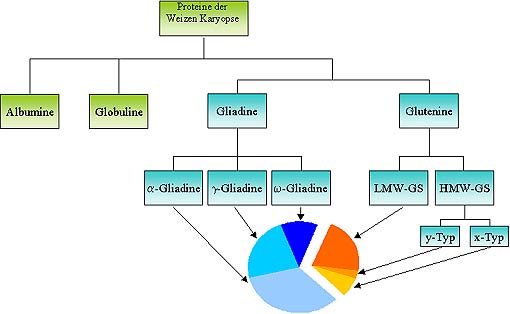

Proteinanteile

des Weizenkorns:

Das Kleberprotein Gluten* des Weizens besteht aus

komplexen Molekülen, den Gliadinen* und die Gluteninen*, die jeweils

erneut aus verschiedenen Untereinheiten zusammengesetzt sind. (vgl. Abbildung 1:

Die Gliadine und Glutenine sowie ihre jeweiligen Untereinheiten werden in türkis dargestellt)

Gluten kommt in vielen Getreidearten,

wie in Weizen, Roggen, Gerste, u.a. vor. Gluten ist zwar unlöslich in Wasser kann

aber circa die zweifache Menge des Eigengewichts an Wasser aufnehmen (=hohes

Wasserbindungsvermögen).

Backeigenschaften bzw. Backqualität werden von Menge (Quantität) und

durch die jeweilige unterschiedliche Zusammensetzung von Glutenfraktionen in den

verschiedenen Getreidearten bestimmt.

Gluten ist also beim Backvorgang

aufgrund seiner viskosen und elastischen Eigenschaften von

entscheidender Bedeutung für den Erhalt qualitativ guter, lockerer

Backerzeugnisse mit poröser Krume. (=Kombination von Elastizität und

Viskosität des Teigs.)

Definition Gluten: = Klebereiweiß;

Getreideproteine, bestehen etwa aus gleichen Anteilen aus Prolaminen

und Glutelinen; bewirken durch ihren Prolamingehalt die Backfähigkeit

des Mehls;[...] vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 616

Definition Prolamine: [...] =

Bestandteile des Glutens, [...] zu den Prolaminen gehören Gliadin

(Weizen, Roggen), Hordein (Gerste), [...] vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S.

1359

Definition Glutenin: Glutelin

des Weizens vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 616

|

|

|

Abbildung1: Proteinanteile

im Weizenkorn

Quelle:

Foliensatz: Vortrag Brühl 2 / 6 © Pohl-Apel 2005 |

Seitenanfang

Seitenanfang

Zahlreiche

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gliadinfraktion insgesamt und auch alle darin enthaltenen Gliadintypen (α, γ, ω-Gliadine) für die zöliakietoxische Wirkung von Weizen verantwortlich sind.

Daher ging man innerhalb der

Zöliakieforschung bisher von der Annahme aus, dass

ausschließlich die Gliadinfraktionen die schweren Veränderungen der Dünndarmschleimhaut

bis hin zur vollständigen Zottenatrophie bei Zöliakiebetroffenen

hervorrufen würden. (vgl.

Abb. 1)

Des Weiteren wurde angenommen,

dass die

Glutenine

nicht zöliakieauslösend sind.

|

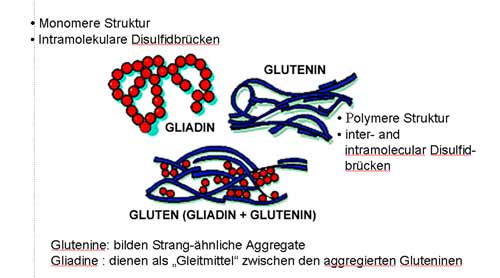

In Abbildung 2

werden

die molekularen Strukturen des Weizen-Glutens abgebildet.

Das Gliadin - hier als rote Kugeln dargestellt

- besteht

aus einem einzelnen Strang, der durch Schwefelbrücken zu einem

lockeren Netzwerk verbunden ist.

Bei dem Glutenin liegt hingegen eine polymere Struktur

vor: Es existieren kürzere Stränge, in blau dargestellt, die ebenfalls durch Schwefelbrücken miteinander verbunden sind.

Der biochemische Aufbau der Untereinheiten

LMW (=niedermolekular) und HMW

(=hochmolekular) ist sehr unterschiedlich.

Da sich das Gliadin in das Glutenin einlagert, ist

es generell schwierig, etwas über die Toxizität* des Glutenins aussagen zu

können. Die Gewinnung eines reinen Glutenins durch einen

Aufreinigungsprozeß ist problematisch.

Aus diesem Grund wurde im Leitprojekt

Zöliakie primär ein gentechnischer Forschungsansatz bzw.

entsprechende Methoden gewählt, um die

Gewinnung eines reinen Glutenins, welche als Voraussetzung für die

Durchführung weiterer Forschungsschritte wichtig ist, ermöglichen zu

können.

|

|

|

Abbildung 2:

Molekulare Struktur des Weizen-Glutens

Quelle:

Foliensatz: Vortrag Brühl 2 / 8 © Pohl-Apel 2005 |

Seitenanfang

Seitenanfang

Aufgabenschwerpunkte

/ Zielsetzungen des Projekts:

Es ergaben sich für

dieses Projekt drei primäre Aufgabenschwerpunkte bzw. Zielsetzungen:

1.)

Die

kleintechnische Gewinnung / Produktion von

Kleberproteinen aus Hefe bzw. Mais.

2.)

Die Überprüfung der

Toxizität der Weizenkleberproteine.

3.)

Die Herstellung

von Mahlprodukten aus genmodifiziertem

Weizen bzw. Mais sowie die Verarbeitung von

Mahlprodukten aus genmodifiziertem Weizen

bzw. Mais zu

Zwischen- und Endprodukten.

Seitenanfang

Seitenanfang

Aufgabenschwerpunkt

1:

Die

kleintechnische Gewinnung / Produktion von Kleberproteinen aus Hefe bzw. Mais.

Zur Bestätigung der o.g. Arbeitshypothese,

dass ausschließlich die Gliadine und nicht die Glutenine

das Potential zur Auslösung der Zöliakie besitzen, wurde zunächst

mit Hilfe gentechnischer Verfahren

hochreines Glutenin,

bzw. die Untereinheiten LMW und HMW sowie die Gliadin-Untereinheiten

in Hefe in einem speziellen 100-Liter-Fermenter* hergestellt. (vgl.

Abb. 3)

|

|

|

Abbildung 3:

Fermenter

Quelle:

Foliensatz: Vortrag Brühl 2 / 10 © Pohl-Apel 2005 |

Seitenanfang

Seitenanfang

Aufgabenschwerpunkt

2:

Die Überprüfung der

Toxizität der Weizenkleberproteine.

Die Proteine Gliadin und Glutenin wurden

anschließend in in-

vitro*- Untersuchungen

innerhalb

von Zellkulturen sowie in- vivo*-Untersuchungen

an Zöliakiebetroffenen auf ihr zöliakieauslösendes Potential hin

erforscht.

Toxizitätstestverfahren in vitro:

Die immunologischen Untersuchungen erfolgten an T-Lymphozyten, die

nach Stimulation mit einem Glutenhydrolysat aus dem Dünndarmgewebe

von Zöliakiebetroffenen isoliert worden waren. Die so gewonnen Zellen wurden danach

mittels Gliadin zur Bildung von Botenstoffen angeregt. Nur diejenigen Zellen, die

bei diesem Test mit der

Bildung von Botenstoffen reagierten, konnten für weitere Testschritte

genutzt werden.

Im nächsten Schritt wurden die aus Blut gewonnenen Antigen-präsentierenden Zellen

mit dem Hydrolysat der HMW-Untereinheiten des Glutenins

zur Reaktion gebracht.

Dann wurden die eingangs gewonnenen T-Zellen und die vorbehandelten

Antigen-präsentierenden Zellen mit radioaktiv markiertem H-Thymidin

inkubiert.

Ein Teil des Hydrolysats wurde nach Behandlung mit Gewebetransglutaminase untersucht.

Als Maß für die Stimulationswirkung diente der Anstieg der Radioaktivität in den vermehrten T-Zellen im Vergleich zum Leerversuch.

(Stimulationsindex=Messgröße, inwieweit das zu untersuchende Peptid in vitro

toxisch auf das Dünndarmgewebe der Zöliakiepatienten wirkt.)

Toxizitätstestverfahren in vivo: (Durchführung durch Prof. Dr.

Ciclitira)

Als Testpersonen für die in-vivo-Untersuchungen haben sich vier

erwachsene Zöliakiepatienten zur Verfügung gestellt, die sich vor Durchführung

der Untersuchung strikt glutenfrei ernährt (=glutenfreie Diät)

hatten und demnach über eine intakte Dünndarmschleimhaut verfügten.

Das Hydrolysat der HMW-Untereinheiten des Glutenins (circa 400 mg) wurde in Wasser gelöst und in

den Dünndarm der Testpersonen instilliert*.

Zu Beginn der Instillation sowie zwei, vier und sechs Stunden danach wurde mit einer

Quinton-Kapsel

(=Biopsie) Gewebe entnommen und anschließend mikroskopisch untersucht.

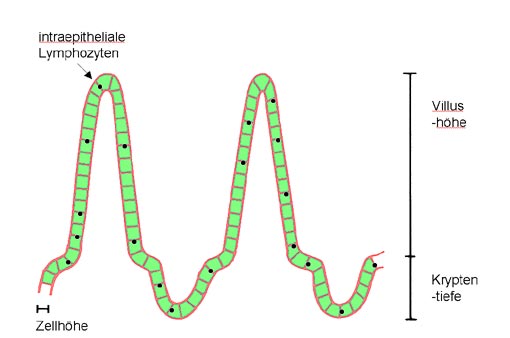

Als Maß für die Toxizität des zu untersuchenden Peptids

fungierten hierbei die Veränderungen folgender Parameter: (vgl.

Abb. 4)

der Enterozytenhöhe,

der Enterozytenhöhe,

des Verhältnisses der Villushöhe zur

des Verhältnisses der Villushöhe zur

Kryptentiefe

sowie der Anzahl intraepithelialer

sowie der Anzahl intraepithelialer

Lymphozyten.

Bei allen Testpersonen war bereits nach zwei Stunden bezüglich

aller drei Parameter eine Wirkung zu beobachten, die nach

vier bzw. sechs Stunden ein hochsignifikantes Ausmaß erreichte.

Seitenanfang

Seitenanfang

Definition

Fermenter: [...] meist geschlossener Behälter

unterschiedlicher Größe zur Durchführung biochemischer

Reaktionen, besonders für die Massenproduktion von Mikroorganismen

in Forschung und Industrie. vgl. Baer; Wermke: Duden.

das große Fremdwörterbuch. 2. Auflage, S. 449

Definition

in vitro: (lat.) im (Reagenz-)Glas, d.h. außerhalb des lebenden

Organismus; vgl. in vivo vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 810

Definition

in vivo: (lat.) am Lebendigen: in einem lebenden Organismus;

vgl. in vitro vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 810

Definition

instillieren: (aus lat. instillare "darauf träufeln,

einflößen"): Flüssigkeiten in den Organismus einträufeln

(Med.) vgl. Baer; Wermke: Duden. das große

Fremdwörterbuch. 2. Auflage, S. 625

Seitenanfang

Seitenanfang

Testergebnisse:

Innerhalb beider

o.g. Toxizitätstests konnten Nachweise für die zöliakiespezifische

Toxizität von HMW- und LMW-Untereinheiten von Gluteninen erbracht

werden.

|

|

|

Abbildung 4: Parameter

des Toxizitätstests in vivo

Dünndarmschleimhaut

(vereinfachte, schematische Darstellung)

Quelle:

Foliensatz: Vortrag Brühl 2 / 14 © Pohl-Apel 2005 |

Seitenanfang

Seitenanfang

Aufgabenschwerpunkt

3:

Die Herstellung

von Mahlprodukten aus genmodifiziertem Weizen bzw. Mais sowie die Verarbeitung von Mahlprodukten aus genmodifiziertem Weizen bzw. Mais zu

Zwischen- und Endprodukten.

3.1) Die Herstellung eines backfähigen Mais ohne

Zöliakie-Toxizität.

Hierbei war eine Übertragung von Weizen-Gluteninen

in Mais vorgesehen. Dadurch sollte die Backqualität des Mais deutlich

verbessert werden und somit ein neuartiger Rohstoff für die Bereitung

verschiedenster Lebensmittel für Zöliakiepatienten zur Verfügung

gestellt werden.

3.2) Die Herstellung eines Weizens ohne Zöliakie-Toxizität.

Im Weizen sollten die Gliadin-Gene

gentechnologisch sowie über konventionelle Züchtungsmethoden

ausgeschaltet werden.

Seitenanfang

Seitenanfang

Ergebnispräsentation:

Die Annahme, dass ausschließlich die

Gliadinfraktionen,

nicht die Glutenin-Untereinheiten des Glutens toxisch für

Zöliakiebetroffene sind, wurde widerlegt.

Sowohl

die Ergebnisse der in-vitro- als auch der in-vivo-Toxizitätstests

ergaben:

Die

untersuchten HMW- und LMW-Glutenin-Untereinheiten sind toxisch für

Zöliakiebetroffene!

|

Konsequenzen

für das Leitprojekt Zöliakie:

1)

Aufgrund der o.g. Ergebnisse wurde die

Forschung zur

Herstellung eines backfähigen Mais

ohne Zöliakie-Toxizität

eingestellt.

2) Da es

nicht sinnvoll ist, einen Weizen ganz ohne

Kleberproteine herzustellen, wurde die

Forschung zur

Herstellung eines Weizens ohne Zöliakie-Toxizität

ebenfalls eingestellt.

3) Die Methode, die bei dem Leitprojekt Zöliakie

bezüglich des Weizens

entwickelt wurde, könnte

eventuell zukünftig bei der

Untersuchung von anderen

allergieauslösenden

Proteinen Anwendung finden.

4) Weiterführung der Immunmodulation*

Seitenanfang

Seitenanfang

Ein Antrag

auf Verlängerung des Projekts wurde durch das Bundesministerium für

Bildung und Forschung (=BMBF) aus politischen

Gründen abgelehnt.

Es

besteht die Hoffnung, zusätzlich Gelder für das Leitprojekt

Zöliakie zu

erhalten, um eine systematische Untersuchung aller

Glutenin-Untereinheiten auf eine mögliche Toxizität hin,

zukünftig weiterhin finanzieren zu können. (vgl.

zukünftige Forschungserfordernisse)

Definition

Immunmodulation: [...] (engl.) immunomodulation;

Veränderung der Immunantwort durch verschiedene Substanzen im Sinne

einer positiven Unterstützung (Immunstimulation) oder negativen

Beeinflussung (Immunsuppression) [...] vgl. De

Gruyter: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 259. Auflage, 2002, S. 781

Seitenanfang

Seitenanfang

Zukünftige

Forschungserfordernisse:

In

Zukunft sind laut Aussage von Frau Dr. Pohl-Apel u.a. folgende

Schwerpunkte bezüglich Zöliakieforschung relevant:

1) Die Durchführung systematischer Untersuchungen

zur Toxizität

definierter Abschnitte der Glutenin-Untereinheiten. Es besteht

diesbezüglich die Annahme, dass nicht das

gesamte Peptid

toxisch ist. (=Grundlagenforschung)

2) Die Untersuchung der Glutenin-Untereinheiten in anderen

Weizensorten. (älterer Weizensorten)

Forschungsfrage: Sind die Glutenin-Untereinheiten z.B. bei älteren

Weizensorten ähnlich oder anders strukturiert als bei den aktuell

kultivierten Sorten?

3) Die immunologische Grundlagenforschung sollte

zudem vom

Gliadin auf das Glutenin erweitert werden.

Seitenanfang

Seitenanfang

Weitere

Informationen zum Leitprojekt Zöliakie "Die Entwicklung von Weizen-, Roggen- und Gerstenproteinen ohne Zöliakietoxizität*

und deren Verwendung zur Herstellung von Lebensmitteln" finden

Sie auf der Website:

http://vvgvg.org/

Seitenanfang

Seitenanfang

*

Die Ergebnispräsentation

über das Leitprojekt Zöliakie wurde

von

Beate Schulte im

August/September 2005 angefertigt.

Sie

basiert auf dem Vortrag / Foliensatz © 2005

von Frau Dr. Gunvor

Pohl-Apel sowie auf einer Internetrecherche

Titel:

"Die

Bedeutung der Zöliakie in Wissenschaft und Forschung"

Referentin:

Frau

Dr. Gunvor Pohl-Apel (BioAlliance, Frankfurt) /

Projektkoordination)

Veranstaltung

/ Veranstaltungsort:

Erlebnistag

2005 der DZG e.V. in Brühl

Termin:

04. 06. 2005

Wir

bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Frau Dr. Pohl-Apel für Ihr Engagement!

|